「ほやほやみつけ隊!」がやってきました

2015.04.07

入学式!

2015.04.03

新仁さんいらっしゃ~い!

2015.04.02

子ども教育学科退職記念講演会を開催しました。

2015.03.27

3月15日、本年度で子ども教育学科をご退職される3人の先生方の退職記念講演会が開催されました。

学科長の挨拶の後、各先生方から45分ずつご講演をいただきました。

伊佐公男教授からは「仁愛大学で5年間考えたこと・・・」と題してご講演いただきました。先生は、ご自身の化学研究の軌跡を振り返られた後、本学における理科教育の実践を通じて学生に伝えようとしてきたことについてお話しされました。先生の理科教育への情熱が確かな研究実績に支えられていたことがよくわかるご講演だったと思います。

西村重稀教授からは「子ども・子育て支援3法施行後の保育教諭が求められるもの」と題してご講演いただきました。児童福祉の最前線で活躍してこられた先生ならではのタイムリーな内容のご講演で、これからの保育に求められることについてお話しいただきました。法令の何気ない表現から読み取れることの奥深さを学ばせていただいたように思います。

谷出千代子教授からは「恋歌―子どもの文学・大人の文学の対比から―」と題してご講演いただきました。授業で児童文学や絵本を取り上げてこられた先生が、最後に「老人文学」をテーマにされたことに、先生のご研究の本質を見た思いがしました。そして、老人文学に描かれる「恋」に注目されたことに、先生の強い人間愛が感じられました。

現場とのつながりを大切にされてきた先生方。講演会には、現場の先生方や卒業生をはじめたくさんの方々にご来場いただきました。

卒業生もたくさん駆けつけてくれました。別室には茶話会会場も設け、休憩時間ににぎわいました。卒業生にとっては懐かしい再会の場にもなったようです。

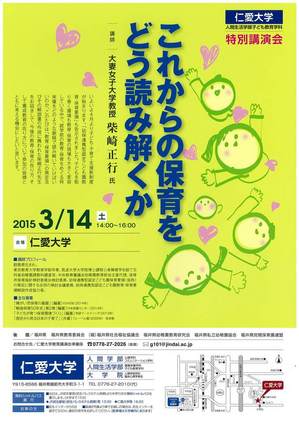

子ども教育学科特別講演会を開催しました。

2015.03.27

3月14日、子ども教育学科で毎年主催している「特別講演会」が開催されました。今回は、大妻女子大学教授の柴崎正行先生をお招きし、「これからの保育をどう読み解くか」というテーマでご講演いただきました。

柴崎先生は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の策定と同解説の作成にも参画された先生で、これからの時代に求められる保育のあり方について貴重なお話を聞かせていただきました。

4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、保育現場は大きく動こうとしています。柴崎先生は、このような時だからこそ、時代を超えて守っていくべき保育のあり方を日本の保育の伝統を踏まえながら力説されました。

ご多忙のところ、ご来学いただきました柴崎先生、ありがとうございました。

カリフォルニア州立大学フラトン校での学術交流活動を報告

2015.03.26

学術交流委員会は3月25日、姉妹校の米国カリフォルニア州立大学フラトン校で本年度の交流活動を行った健康栄養学科・鳴瀬碧准教授の報告会を開きました。

「健康・スポーツをとりまく話題~日本とアメリカの共通点・相違点」をテーマに、体力づくりと栄養との関係で日米の取り組みなど興味深い話を展開しました。

会場のE301(E-Lounge)に八木秀夫副学長ら各学科から多くの先生らが参加、熱心に聞き入っていました。

会場のE301(E-Lounge)に八木秀夫副学長ら各学科から多くの先生らが参加、熱心に聞き入っていました。

鳴瀬准教授は2月23日からフラトン校を訪れ、キネシオロジー(身体運動科学)学科を訪問、現在研究中の食を含めた福井の生活習慣が若者の身体活動量、体力と骨格筋力に及ぼす影響について、英文のポスターを使いながら自身の研究成果を披露しました。

フラトン校でも類似した研究分野の研究者がいて、日米の比較研究の提案を受けるなど高い関心を集めました。

このほか福井県薬剤師会のアンチドーピング委員のメンバーで福井国体の準備にも携わっている同准教授は、わが国の競技スポーツでのドーピング陽性率は欧米の10分の1と説明、この問題に対する日米の考え方や環境の違いなどにも触れ、意義のある学術交流だったと報告しました。

これまで仁愛大との交流のあったコミュニケーション学部長のマッツ先生や本学を昨年訪れた人文・社会科学部の柴田先生とも面談するなど、フラトン校との交流を深めてきました。

報告を受け、参加者と学術交流委員会のメンバーが今後の交流の進め方などについての意見交換も行いました。

発信:学術交流委員会