スポーツ選手の栄養管理

- 授業の狙い

- スポーツ選手のパフォーマンス向上はもちろん、誰にとっても運動と食事は欠かせないもの。運動と食事は、人間の身体活動を支える両輪なのです。ゼミ活動を通して、活動量に応じた食事や栄養管理、それらによる身体の変化を実践的に身につけていきます。

-

- 4年生の活動やイベントに参加し、身体計測や栄養調査のスキルを身につける。

- 知識・

スキル

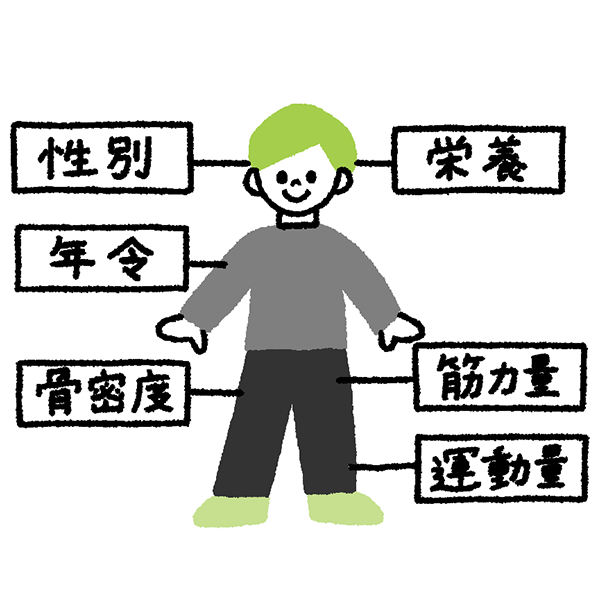

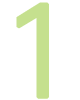

1,2年次で学んできた身体の仕組みや機能の知識を基に、まずはスポーツ栄養学の論文や参考文献に触れ、実践への基礎力を高めていきます。同時に、先輩たちのゼミ活動や地域の健康イベントに参加して、様々な対象者を実際に調査・測定。運動量や年令に応じた身体と栄養の状態を感覚として身につけると共に、筋肉量や骨密度などの身体計測や、栄養調査のスキルアップを図っていきます。

-

- 高校生や社会人選手のサポートを開始。課題を抽出し、サポート計画を立てる。

- 評価・

計画

身につけた基礎力を基に、高校生や社会人のスポーツチームや選手と実際に関わり、パフォーマンスを高めるサポートをしていきます。身体計測、食事摂取状況の聞き取りや栄養調査を通じてアセスメント(評価・分析)を行い、課題を抽出。食事と栄養のサポート計画を立てます。真剣に競技に取り組む選手たちの縁の下の力持ちとなれるよう、専門家としての知見と態度を心がけて臨むことが大切です。

-

- 計画を基にアドバイスや食事提供。定期的に見直しながら継続サポート!

- 食事管理

・提供

食事のアドバイスはもちろん、必要に応じて、足りない栄養素を補う捕食や食事の提供を行います。今年は福井ユナイテッドFCのキャプテンから自身の2ヵ月間の食事管理を依頼されたため、ゼミ生が協力して毎週献立を考え、調理をして届けました。アセスメントやアドバイスは一度きりではありません。定期的に身体計測や聞き取りを実施し、サポート計画や食事の見直しを行っていきます。

-

- 主観調査とデータを分析。協力しながら卒論に取り組む。

- 分析・

論文作成

学生たちが栄養面のサポートをすることで、選手の身体やパフォーマンスがどう変化したのかを分析。結果をまとめて卒業論文に仕上げます。疲れにくくなった、身体が軽くなった、といった選手自身の主観調査のほか、筋肉量や体脂肪量などの変化の計測も行い、栄養調査は専門機関に解析を依頼します。オンラインツールでファイル共有しながらみんなでデータを整理し、協力して仕上げていきます。

栄養教育論・実習

- 授業の狙い

- 栄養教育のゴールは、単に知識を伝えるだけでなく、その人が実際に行動を変えて健康でいること。そのためにアセスメントデータなどから対象者の課題を読み取り、気づきを促すための企画立案を行っていきます。

-

- 行動科学、カウンセリング、マネジメントなど栄養教育で関わる"人"を理解する。

- 基本

理解

まずは座学で、栄養教育を行う際に必要となる様々な内容を理解します。たとえば、間食をしてしまう人の行動や心理を考えるには、行動科学や心理学。課題を抱える人に関わっていくにはカウンセリングの知識。実際に教育プログラムを行うにはマネジメント力も必要です。そうした知識を身につけつつ、実際の事例に対するシミュレーションにも挑戦。ライフステージごとに異なる関わり方について、学んだ知識を基に考える訓練を行います。

-

- 対象者によって違う課題にどう向きあうか。グループで協力し、企画立案を繰り返す。

- 企画

立案

事例のデータを基にグループで課題を抽出。対象者に、課題に対する栄養教育をどのように行っていくかを考え、実際に企画立案していきます。一方的に知識を伝えるのではなく、どうすれば自分事として考えてもらえるのか。高齢者なのか赤ちゃんなのかライフステージによって違う課題点や、スポーツ選手ならその競技の活動量や身体づくりを考慮した上でどう伝えるのか、何度も立案を繰り返し、実感として身につけていきます。

-

- 聞く人のリアクションを感じ、知識だけではない場の運営力を身につける。

- 発表

パワーポイントで作成した資料等を基にグループごとに発表を行います。ただ資料を読み上げるだけでなく、聞く人のリアクションに臨機応変に対応したり質問や感想を募るなど、知識や計画を超えた運営ノウハウも大切です。他のグループの発表を聞いて気づいたことは、短冊に書き、交換することで違う視点からの改善点をお互いに活かしていきます。その後、1対1でのロールプレイも行い、すべての流れを自分でできるよう落とし込んでいきます。

応用栄養学・実習

- 授業の狙い

- 人の身体は変化します。成長によって、環境によって、運動によって、それぞれに変化する身体の状態とそれに適した食事について学習。学んだ知識を基に調理や試食を行い、量や食感の違いを体験として身につけます。

-

- ライフステージや特殊環境による身体の変化と栄養の関係を知る。

- 基本

理解

ライフステージや環境が変わると、身体にはどんな変化が起こるのか。国が策定し5年ごとに改訂している食事摂取基準に基づき、年齢ごとに必要な栄養素とその量について学びます。また、高地でトレーニングを積むマラソン選手の身体の状態は? 無重力空間で生活する宇宙飛行士の筋肉は寝たきりの人と似ている? といった事例を用いて、運動時、気温や気圧、重力など環境による身体と栄養の関係についても学びます。

-

- 赤ちゃんから高齢者までの献立を学び、栄養指導へのイメージを高める。

- 演習

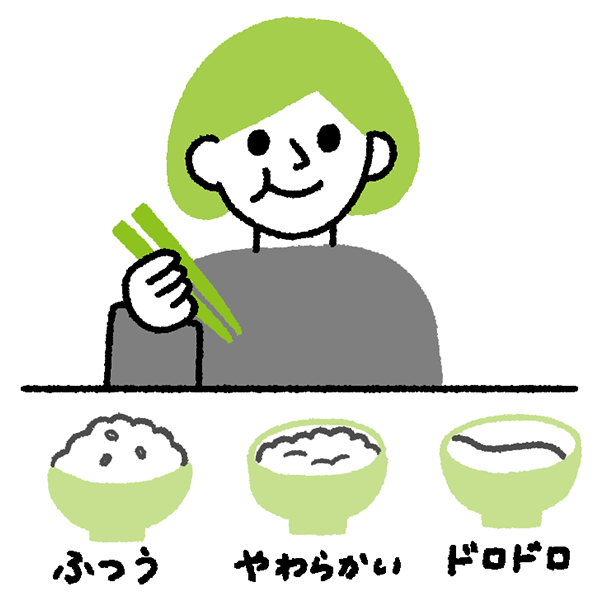

講義の内容を基に、ライフステージごとにどんな食事が適しているかグループで考え、献立作成を行います。特に、赤ちゃんのミルクの調乳や離乳食、噛む力や飲み込む力が弱い高齢者のための嚥下調整食などは、なかなか体験することができないので、実際に作ったり段階ごとに食べ比べをしてみます。また、今年度は高齢者に向けた寝たきり予防のための啓発パンフレットを作成するなど、実際の栄養指導を想定した演習を行っています。

-

- アレルギー対応や飲み込みやすい食事を実際に調理し、試食し、実感する。

- 調理実習

演習で学んだ赤ちゃんや高齢者の食事を、より細かく分けて調理し、試食します。多様化、複雑化する子どものアレルギーには、代替食材を使って味の違いを確認。高齢者の嚥下調整食は、たとえば肉じゃがを、歯でつぶせる固さと舌でつぶせる固さの2種類作って試食。水にもとろみを付けて飲んでみます。とろみを付けると飲みやすくなること自体、若いときには実感がわかないもの。だからこそしっかりと学んでおくことが必要です。

解剖生理学実験

- 授業の狙い

- 人の身体の細胞はどんな形? 構造はどうなっているの?口から入った食べ物は消化管の中でどうやって分解されていくんだろう?

消化吸収の仕組みや、各器官の構造と働きを実験を通して理解していきます。

-

- 座学で学んだ身体の構造を実際に観察し、スケッチして覚える。

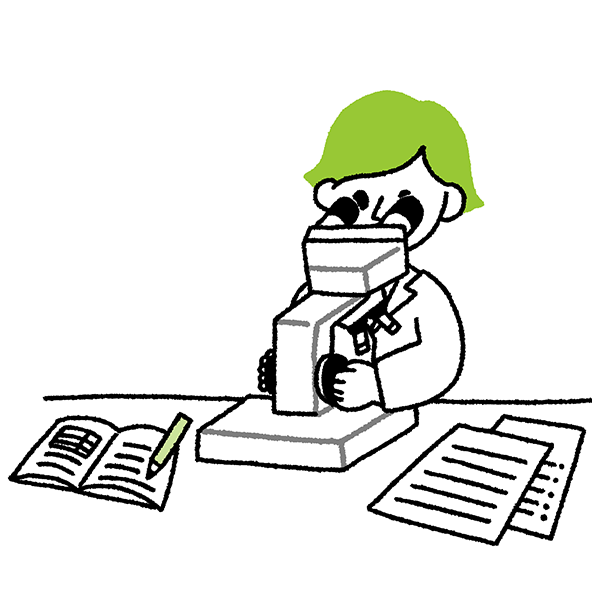

- 観察・理解

身体の様々な器官(臓器)の組織のプレパラートを、顕微鏡を使って観察します。数年ぶりに顕微鏡に触れる学生も多いため、操作手順を復習しながら進めます。前期に座学の授業で学んだことを思い出し、胃や小腸、心臓・肝臓など各器官を構成する細胞や組織構造の違いを確認。顕微鏡を覗いて、何百倍にも拡大した組織を自分の目で確認した後は、ノートにスケッチ。手を動かして描くことで、理解と知識の定着を深めます。

-

- 酵素によるデンプンの分解実験で唾液の働きと消化の仕組みを知る。

- 化学

実験

消化管内で食物が消化される様子を、実験を通じて理解します。たとえば口の中での消化の場合、唾液中の酵素(アミラーゼ)が口から入ってきたデンプンを分解する様子を試験管内で再現。唾液腺から採取した唾液をデンプンの入った試験管に加えて反応後、試験管にヨウ素溶液を加えると、デンプンがそのまま残っていれば紫色に反応し、酵素がデンプンを分解していれば色は薄くなります。

-

- 同じ唾液でも分解の速さが違う!

酵素の構成比から結果を予測。

- 結果

予測

サラサラの唾液だけを分泌する耳下腺、主にネバネバの唾液を分泌する舌下腺、サラサラ・ネバネバ両方の唾液を分泌する顎下腺。唾液は主にこの3つの唾液腺から分泌されています。そして、デンプンを分解する酵素は、サラサラの唾液を分泌する耳下腺の唾液の中により多く含まれています。口の中の違う部位から採取したどの唾液がより早くデンプンを分解することができるのか、実験を行いながら結果を予測します。

-

- 結果予測と実験結果をもとにグラフとレポートを作成する。

- 考察・

レポート

唾液は採取した部位によってデンプンの分解速度が変わることを、予測した結果を踏まえて考察。実験結果をグラフに落とし込み、レポートにまとめます。また、唾液だけでなく、胃でタンパク質を分解する消化酵素や、小腸で糖質・脂質・タンパク質を分解する膵液中の消化酵素についても同じように観察と実験を実施。各器官での消化のメカニズムと細胞の働きを理解し、消化管でどのように栄養素が消化吸収されるのか、理解を深めます。

臨床栄養学・実習

- 授業の狙い

- 様々な病気を疾患別に理解し、改善や回復を効果的にするための栄養食事療法を学びます。患者さんの状態を的確に把握し、疾患と栄養食事療法の特徴を結びつけ、治療食の献立作成ができる力を身につけます。

-

- 様々な疾病の特徴を知り、栄養食事療法との関係を学ぶ。

- 基本

理解

臨床栄養学の分野では、病気を抱える患者さんや、あるいは病気ではなくても入れ歯や口の中、喉の状態が悪くてうまく噛めない、飲み込めないといった人も対象になります。そういう人たちにどうやって栄養をとってもらうか、まずは講義で理解します。消化器疾患、代謝疾患、循環器疾患、腎疾患、先天性代謝異常など幅広い疾患の特徴を知り、その栄養食事療法について学んでいきます。

-

- 治療食の献立を自分なりに考え、添削を受けて特徴を学んでいく。

- 献立

作成

糖尿病、肝臓病、腎臓病、高コレステロール血症、高血圧症といった代表的な病気に対する治療食を考えます。治療食といっても何か特別なものではなく、見た目は一般食と同じです。それぞれの疾患に合わせた献立を学生自身が考えていきます。ネットで調べても、レシピサイトからヒントをもらってもOK。考えた献立は後日提出し、添削を受けることで自分の中で落とし込んでいきます。

-

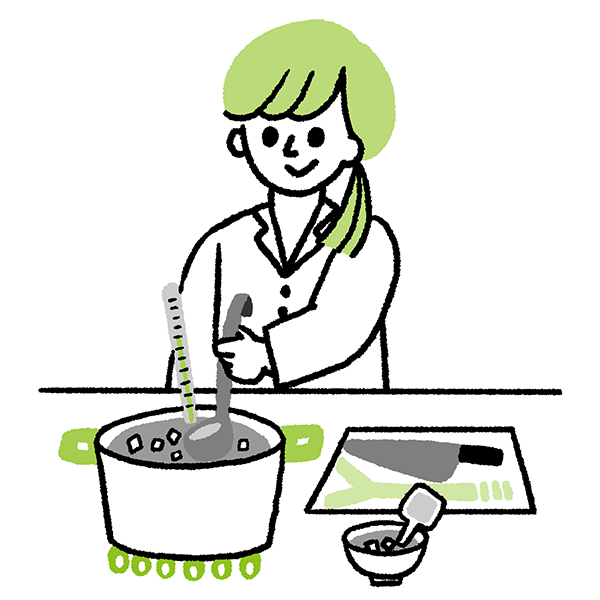

- 治療食とはどういうものか対象者を思い描いて調理してみる。

- 調理・試食

治療食を実際に調理。基本的な調理実習は1年次に終えているため、調理の細かな説明はありません。たとえば主食が柔らかいお粥なのに、副食(おかず)がシャキシャキしていたらどうでしょう? 油は何を使うのか、肉の脂身はついたままで良いのかはずすのか、一つひとつに気をつけながら取り組みます。でも失敗も大歓迎。そのほうが忘れませんよね。最後にレポートで振り返り、今後の実習に活かしていきます。

調理学実習

- 授業の狙い

- 調理実習を通して、おいしい食事を作るための調理の理論と技術を学びます。また、調理による食品や栄養成分の変化を考慮した栄養価計算の手法を身につけ、喫食者の栄養を考えた献立作成ができる力を身につけます。

-

- 調理のお手本を見ながら食材や調味料、栄養価について学ぶ。

- 基本

理解

まず先生が師範台(先生の調理台)で調理を実演。一汁二菜あるいは一汁三菜の献立の調理方法を見て学ぶと同時に、食材や調味料の様々な種類を知り、調理方法によって変わる栄養価の計算方法なども学んでいきます。たとえば醤油は、濃口か薄口か減塩か、によって塩分量が変わります。食材は茹でると栄養価が茹で水に流れてしまうことも。そうした基本的な理論も、成分表を見ながら理解します。

-

- 初めての調理で基本を理解し、初めてのグループ活動で力を合わせる。

- 調理実習

学んだ後は、即実践。料理をしたことがない学生も、1年次最初のこの授業で基礎的な調理技術を習得します。もちろん調理だけが目的ではなく、時間の制限や食材の価格、衛生、栄養価計算など学ぶ内容は盛りだくさん。より専門的な学びを見据え、どんな人にどんな食事を提供するのか思い描いていきます。また、調理実習は初めてのグループ活動。新しい友だちができ、チームワークの大切さを学ぶ場にもなるでしょう。

-

- 実習ノートをまとめて、調理方法や栄養価計算の学びを深める。

- 振り返り

実習でつくった料理はおいしく実食。その後は、課題として毎回実習ノートを作成します。食材の分量や調理方法を振り返り、栄養価計算を繰り返すことで成分表を使いこなし、管理栄養士として欠かせない献立作成能力を身につけていきます。栄養とおいしさのバランスはもちろん、価格、安全性、彩りや盛りつけ、食品ロスなどあらゆる面を考慮した献立づくりの基礎を習得します。

食品分析実験

- 授業の狙い

- 食品成分表の成分について自分たちで実験を行い、化学反応を自身の目で見て、驚きや発見をもって確認します。

食品に含まれる成分をより身近に理解し、他の授業の学びに活かしていきます。

-

- 実験の目的と原理をまずは理解

初めての実験器具・機器の取扱い方を知る

- 事前

知識

まずは実験の目的と原理を理解することからスタートします。食品成分の化学的性質により実験方法が決まり、使用器具や機器が決まってきます。食酢中の酸味成分を調べるには中和反応を利用、少量ずつ液体を滴下する細長いガラス管「ビュレット」を使います。化学反応で色がついた溶液の色の濃さを調べるには「分光光度計」。これら器具・機器を使い身近な食品の成分量や特徴を理解していきます。

-

- 様々な器具を使い身近な食品の成分を分析する

- 科学

実験

お茶の渋み成分・茶カテキンを測定するため、90℃と70℃のお湯で淹れたお茶を用意します。これを比色法という試薬との反応で色をつけ濃さを調べる方法で分析すると、茶カテキンは90℃の方が多く抽出されることがわかる。試飲してみると、90℃は渋みが強すぎ、味は70℃のほうが甘味やうまみがありおいしいことがわかります。他にも沈殿滴定や原子吸光法などの分析方法で分析します。

-

- 実験データをグループ内で共有し各自がノートを作成

- 結果

共有

実験が終わると、グループごとにデータをまとめます。5~6人のグループ全員で、実験で得られた情報を失敗も含めて共有。全員のノートに同じデータが書かれている状態に仕上げます。結果をみると、同じ味噌汁を2つの異なる分析方法で調べた塩分量の結果が違うことも。失敗と短絡的に決めつけず、その理由を他の授業で学んだ知識を活かし解決。そうした引き出しも活用できることが大切です。

-

- 個々にレポートを作成

実験でわかったことを自分で考え、まとめていく

- 考察・

レポート

グループで共有したデータを基に、最後は個人でレポートを書いて提出します。注意しなければいけないのは、結果だけではレポートは書けないということ。自分たちが実際に実験をして見たこと、分析した食品や成分について調べたことを集結させて、なぜそうなったのかを自分なりに考えることが大切です。最初は教科書の見本を真似て書いてみる。徐々に積極的に情報を収集して完成度を上げていきます。

栄養教育論・実習

- 授業の狙い

- 栄養教育は、対象者に頭でわかってもらうだけでなく、行動変容につなげていくことが大切です。行動科学理論等の学習を通して、まずは人に対する理解を深め、事例をもとに栄養教育のあり方を考えます。

-

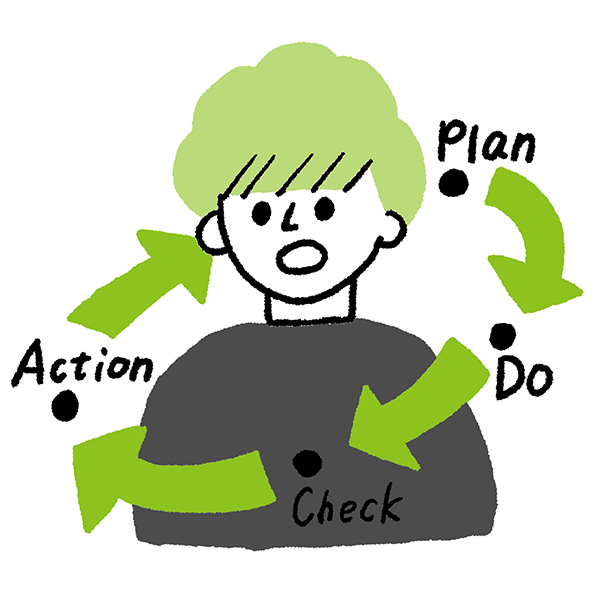

- 伝えるだけでなく、行動につながる心理等から栄養教育にアプローチ

- 目的

まずは専門家として不可欠な知識や用語を理解。心理学等の領域にまたがる行動科学の理論や、栄養教育のPDCA(Plan→Do→Check→Action)サイクルといったマネジメント知識を身につけます。それを踏まえて、事例をもとに子どもから高齢者までライフステージごとの課題とともに考察。健康増進に向けてどうすれば行動が変わるのか、心理的なアプローチにも着目しながら栄養教育の進め方を学んでいきます。

-

- どんな情報が得たいのか、質問紙の役割を考えながら作成してみる

- アセスメント

栄養教育には、対象者の栄養状態の把握(アセスメント)・評価が欠かせません。そのための情報を収集することも、管理栄養士の大事な仕事。質問紙には、ただ聞きたいことを並べるのではなく、その結果をもとにどういう指導ができるのかと考えられる質問が必要。質問紙の役割をしっかり理解し作成していきます。対象者の生活背景を知り、行動変容を促していけるアセスメントを目指します。

-

- 学んだことを活かして集団栄養教育と個人栄養教育を実践

- 実習

実習では、グループごとに課題となる事例のデータを検証し、どのように栄養教育をしていくべきか考えます。各自が役割を決め、アイデアを出し合い、教材をつくり、集団栄養教育の一連の流れを体験。その後は、2人一組でお互いに短時間の個人栄養教育を実践します。人によっては設定時間を長く感じるかもしれませんが、現場では20分以上が必須。この後経験する臨地実習につながる、意義のある学びです。

給食経営管理論実習

- 授業の狙い

- 給食の大量調理に必要な実技を習得。年齢や身体活動量などに応じた栄養素量を検討し、献立計画を立て、提供までの作業工程や時間計画を身につけます。また今後の改善点も検証していきます。

-

- 初めての献立作成

作業工程や衛生管理、時間管理もしっかり計画

- 計画

給食におけるPDCAの項目(計画・実行・評価・改善)をひと通り学んだ後、3?4人のグループに分かれ、初めて自分たちで献立を考えていきます。その献立をもとに、栄養のバランスがとれているか、作業工程はどうなのか、衛生面の安全は大丈夫か、といったポイントを教員とともに検証。アドバイスを受けながら、主食、主菜、副菜、汁物、デザートまでバランスと彩りの良い献立を時間をかけて決定します。

-

- 食材も調理もチェックにチェックを重ね安全とおいしさに配慮

- 実施

食材が届いたら、大量調理施設衛生管理マニュアルの基準に従い、冷蔵品の温度や加工品の賞味・消費期限などをチェック。万一食中毒が起こった場合に食材を特定できるよう、一部を冷凍保存しておきます。大量調理は味や温度を均一に保つことが大切。中心温度が規定に達しているか、汁物の塩分濃度は計画通りか、味見だけでなく数値的にもチェックします。また提供までにかかる時間の温度管理にも気を配ります。

-

- 調理したグループも試食したグループも学びあい、活かしあう時間

- 評価

後片付けは高温殺菌を行い、衛生的に管理します。最後に、食べた人の満足度をアンケートで回収。一品一品について味や見た目の評価をもらい、グループごとに改善点をまとめて、発表を行います。実習を行うのは毎回1グループずつなので、アンケートの結果や発表の内容は、そのまま次に実習を行う学生の学びになります。課題や改善点を自分たちの実習に反映させ、一年間を通してみんなで実践力を高めていきます。

公衆栄養学

- 授業の狙い

- 地域に暮らすあらゆる人たちを対象とした栄養管理を行うこと、それが公衆栄養学です。地域によって違う環境や生活スタイルを把握し、食習慣や生活の問題点を見つけることから人々の健康維持・増進について考えます。

-

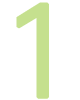

- 国や地域、人によって違う食習慣の問題をデータから読み取る

- 調査

まずは、日本や各地域における食習慣を把握。国の調査資料としては国民健康栄養調査というデータがあり、また各県でも県民健康栄養調査があります。各地域の住民の栄養状態や生活習慣、疾患などの状況をデータから読み取る方法を学んでいきます。また、学生たちは自分が3日間の食事で口にした食品をすべて記録。自分自身の食生活の状態を把握することで、食習慣の問題を身近なものとして捉えていきます。

-

- 調査したデータを栄養評価し、食習慣の問題点を知る

- 栄養

評価

調査で得られた栄養摂取状況の実態を把握し健康維持のために望ましい摂取かどうか、栄養価計算ソフトを使って分析します。そのデータをExcelでグラフや表にすることで、現状の問題点を明確化。脂質や塩分など成分ごとの摂取量を細かく把握し、病気を予防する健康的な食習慣への改善を考えていきます。パソコン操作については情報科目でも学びますが、ここでも初歩からExcel分析まで丁寧に習得していきます。

-

- 食生活上の問題を改善するための具体的な目標設定のしかたを学ぶ

- 目標

設定

問題点は、改善できなければ"絵に描いた餅"です。問題のある対象者が食習慣を変えていけるような目標設定とはどんなものなのか。たとえば「塩分を5g減らしてください」ではなく、「スーパーのお惣菜をやめて、できるだけ自分で料理をつくりましょう」といった具体的な目標設定の方法を学びます。そのために、まずは自分で調査した自分自身の食生活の問題点を把握。自分の状況を知り、人への指導の心構えを学びます。

-

- 食習慣の大切さをわかりやすく伝えるツールを作製

- 考察・

レポート

目標に向けて継続的に食習慣を改善してもらうため、伝わりやすいポスターやリーフレットなど、ツール作製を体験します。高齢者なら文字を大きく、子どもなら読み仮名をつけたり短い文章でわかりやすく、といった具合に、伝えたい対象者によって表現を工夫することが大切。社会に出てからはもちろん、臨地実習でも実際に地域の人たちに向けたポスター作製に携わることがあるため、こうした学びも欠かせません。

食品衛生学・実験

- 授業の狙い

- 病院や施設、学校など大量調理を伴う給食現場で人々の健康を支えるには、安全な食品を提供することが第一です。調理の衛生管理はもちろん、調理員さんへの衛生教育を見据えた実践力を培います。

-

- 食の安全を確保する目的を知り、食中毒のリスク要因や法律について学ぶ

- 目的

食の安全のためには法律に関する知識が欠かせません。また、ただ守らなければならないから学ぶのではなく、なぜ守らなければならないのか、という目的意識が大切です。授業では、細菌や自然毒など食中毒のリスク要因を理解し、食中毒から人々の健康を守る責任感を培っていきます。その上で実験を通じて実際に検証を行い、大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく食品衛生管理の原理を理解していきます。

-

- 食中毒の原因となる菌を実際に培養し衛生管理技術を習得する

- 実験

大量調理施設衛生管理マニュアルによれば、たとえば加熱調理食品は75℃以上で1分間以上加熱することが義務づけられています。では、なぜそれだけの加熱が必要なのか、加熱が不十分だとどうなるのかを実験で検証します。他にも冷凍・冷蔵・室温保存による菌の増殖の違いなども観察。食品内部や表面に付着した菌を分離・培養し、食中毒を引き起こす要因とその防止のための衛生管理技術との関係について学んでいきます。

-

- パワーポイントを使い調理員さんたちへの衛生教育資料を作成

- 考察

管理栄養士は、大量調理の現場で衛生管理の責任者としての役割を求められる立場です。将来、調理員さんたちへの衛生教育・指導を的確に行えるように、授業では食品の安全性や法令に関する衛生教育に用いる資料作成にも取り組みます。学んだことを人に伝えられて初めて、その学びが成果になります。教育的立場から食の安全を考えることで、食べる人たちの命を守る、強い責任感を身につけていきます。

応用栄養学Ⅲ(ライフステージ栄養学)

- 授業の狙い

- 人が生まれて成長し老いていくライフステージの中で、どの段階でどんな栄養素をどれくらい摂れば良いのか。病気になることなくより長く健康を保つために、必要な栄養について学んでいきます。

-

- ライフステージに伴う人の体の変化を知り、必要な栄養知識を培う

- 目的

老化による身体機能の衰えは、若い学生たちにはイメージしづらいところです。まずは人の体の仕組みを知り、ホルモンの分泌や骨密度、筋肉量など生理的な変化によって何がどう衰え、どんな影響が出てくるのかを知ります。さらに、そうした変化の中で健康を維持するために必要な栄養素について、基礎栄養学や運動生理学、生化学など他の基礎分野で学んできた知識とのつながりを探しながら、学びを深めていきます。

-

- ライフステージに応じた食事形態を調理、試食

健康寿命の大切さを知る

- 実習

赤ちゃんの離乳食や高齢者向けの介護食、脂質や塩分を抑えたメニューなど、ライフステージに応じた食事をグループに分かれて調理。見た目や味、食感、固さ、飲み込みやすさなどを確認したり、食欲を持ってもらえる工夫について話し合ったりします。同時に、毎日自分たちがあたりまえに食べている食事のありがたさに気づき、健康寿命を長く保つことの大切さを実感。食と健康に向き合う姿勢を学んでいきます。

-

- 実習の評価や改善点をレポートにまとめ、実生活に活かす工夫を

- 考察

実習で学んだことをグループで話し合いながら、個人個人でレポートを作成。計算機や計算ソフトを使って栄養評価を行い、調理の評価や改善点をまとめて提出します。応用栄養学では健康な体と栄養の状態を学ぶため、後に学ぶ病気の人を対象とした臨床栄養学に備えた知識の定着が大切です。気づいたことを基に、自分や家族の食事について考え、実際につくってみるなど身近な生活に活かすことも目指します。

臨床栄養学(栄養アセスメント)

- 授業の狙い

- 病院で治療食を提供するためには、栄養アセスメントが必要です。アセスメントとは、評価。患者さんの栄養状態を把握し、それが病気にどう関係しているのか見極めることが、すべての基本になるのです。

-

- 聞き取りや食事調査、身体計測の方法を学び適正値との誤差を知る

- 計測

患者さんのつらい症状を引き起こす原因を、栄養状態から探っていくことがアセスメントの第一歩。医師の診断と同じように、栄養アセスメントが正しくなければ、治療に向けた栄養管理はできないからです。まずは生活スタイルの聞き取りや食事調査のほか、身長体重、体温、血圧、体脂肪量や筋肉量などを計測。体格も性別も一人ひとり違う中で、適正な数値を知り、食事量を設定する技術も学んでいきます。

-

- 計測数値をもとにチームで話し合って原因を探る

- 原因

把握

計測した数値を項目ごとに記入していきます。その記録紙をもとに、計測値と基準値を比較。そこからグループで意見を出しあい、どの数値がどんな症状に影響しているのか、原因を探っていきます。実際の臨床現場でも、各専門職の立場からの意見が治療に活かされるチーム医療が日常的に行われており、自分の意見を明確に言えること、その裏付けとなる知識を身に付けていることが求められます。

-

- 栄養摂取量、食事量の目標値を設定し、テイスティングも

- 目標

設定

栄養状態が把握できたら、次は具体的に何をどのくらいどんな組み合わせで患者さんに摂取してもらうのか、栄養摂取や食事量の目標値を設定します。高齢者など飲み込みに問題のある方のための栄養剤や栄養補助食品もあり、実習ではその飲みやすさや味を実際にテイスティングしたり、とろみをつけた飲み物をつくって飲んでみたり。個々の病態に適切な治療食を提供するための、基本を学んでいきます。

-

- 栄養アセスメントの方法と知識を身に付け、レポートを作成

- 考察・

レポート

栄養アセスメントは、患者さんに治療食を提供するための基準となるもの。実際に治療食の計画を立てたり、栄養指導の方法を学んでいく今後の授業に向けて、的確なアセスメントの知識を身に付けるのがこの授業の目的です。だからこそ、一つひとつの計測や検査の値に対して、それらが身体の中でどんな役割をしているのか、その都度調べてレポートにまとめるなど、知識の定着を図っていきます。

基礎栄養学実験

- 授業の狙い

- 科学的根拠に基づいた栄養学の実践には、実験手法の習得が不可欠です。実験を通して栄養素の構造や性質を理解すると共に、実験結果を正確に把握し、論理的に考察する力を身に付けていきます。

-

- ホウレン草の色素について学び、実験結果を科学的に考察する

- 目的

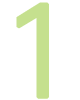

今回はペーパークロマトグラフィという方法で、ホウレン草に含まれる色素を抽出・分離する実験を行います。クロマトグラフィとは、分子の形や大きさ、水に溶けやすいかどうかなどの性質によって物質中の成分を分離する実験法です。その成分がどんな構造でどんな働きをしているのかを学びながら、色素がなぜその順番で並んで検出されるのかを科学的・論理的に考察します。

-

- ペーパークロマトグラフィ実験で色素の分離・検出を行う

- 実験

ホウレン草から検出されるのは、緑の色素と黄色い色素。緑は2種類の葉緑素(クロロフィル)で、黄色はカロテンの仲間(カロテノイド)です。カロテンは身体の中でビタミンAに変化したり、抗酸化作用を発揮する機能性成分として注目されていますね。今回の実験では、極性が低い(水に溶けにくい)色素ほど移動距離(試料をスポットした原点から分離された色素までの長さ)が長くなります。

-

- 実験結果の根拠を考察理論を構築して仮説を実証する

- 考察

葉緑素よりカロテンの仲間のほうが遠くまで移動したため、カロテン類はろ紙の上の方の位置で検出され、上段右のような結果になりました。これは、カロテンの仲間が葉緑素よりも低極性であることを示しています。では、極性の違いは何によって決まるのか。ここで、物質の化学構造をもとにした推理が必要になります。理論に基づいて真実にたどり着く。それが実験の醍醐味なのです。

運動生理学

- 授業の狙い

- 健康のためには食事や栄養のバランスだけでなく、適度な運動が欠かせません。人の身体が運動によってどう変化しているのかを理解し、個々の身体状況を考えた栄養評価ができる知識を身に付けます。

-

- あらゆる運動を通して変化する身体の機能と栄養の関係を知る

- 目標

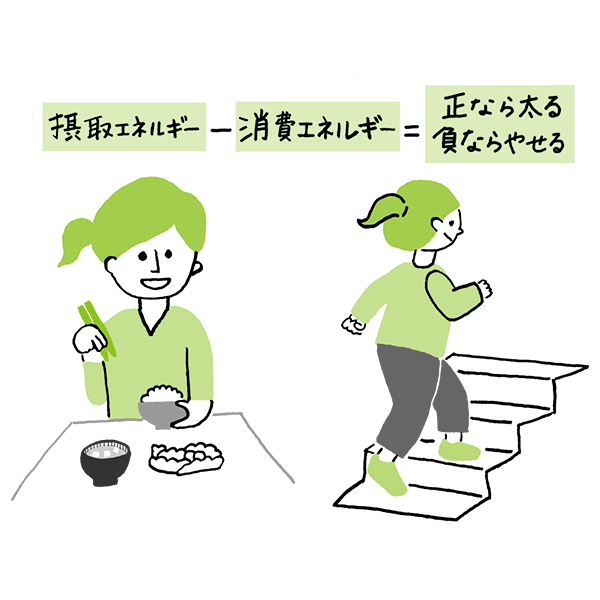

運動というとスポーツのイメージを持つかもしれませんが、スポーツだけでなく、私たちは朝起きてから夜眠るまで、あらゆる活動を通して運動をしています。では、人が身体を動かすとき、呼吸や心臓、血圧など生理機能はどう変化しているのでしょうか。食事で身体に摂り入れたエネルギーや栄養素は、どのように利用されるのでしょうか。人の身体の変化と栄養との関係性を理解しましょう。

-

- 身体の変化のメカニズムや運動による健康効果を学ぶ

- 考察

神経からの刺激によって筋肉が収縮するメカニズムなど、身体活動による身体の変化をスライドやDVDも交えて学んでいきます。たとえば生活習慣病の予防・改善においては、栄養と運動は両輪の関係。摂取エネルギーと消費エネルギーのバランスを整えるためには、適度な運動が必要です。運動による代謝の変化や健康効果を理解することで、科学的根拠を伴う保健指導やスポーツ栄養指導への基礎を固めます。

-

- 臨床栄養学とスポーツ栄養学の両面からアプローチできる力を

- 成果

生活活動や健康増進のための運動の先には、スポーツ選手などが行う激しい運動への理解も必要です。授業では、健康増進や生活習慣病予防・改善のための運動と栄養の関係と同時に、スポーツ選手の運動と栄養の関係も理解します。その上で、それぞれを臨床栄養学、スポーツ栄養学といった以降の授業につなげていきます。栄養指導の現場で必要性が高まる、運動の知識を身に付けた専門家を目指しましょう。