地域共創センターでは、地域への「知の提供」のために、教育・研究・支援の成果を活かした学術的・文化的講座や、地域の皆さまのための教養・スキルアップ講座など、多彩な講座を開講しています。

今回の公開講座は、

1月9日(木)18時30分~20時に、仁愛大学 B109衆会ホールにおいて、心理学科 稲木康一郎教授 による「能登半島地震緊急派遣スクールカウンセラーの体験から」というテーマで開催しました。

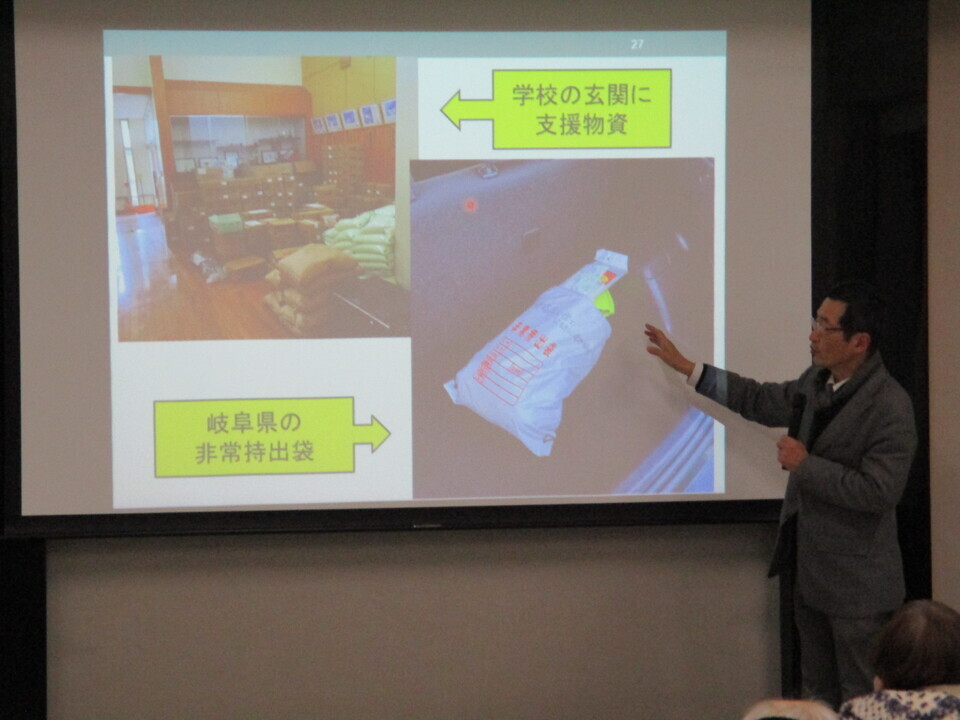

講座では、稲木先生より、文部科学省派遣のスクールカウンセラーとして、被災地の小学校で心のケアに携わった体験から心理学的な災害支援について説明していただきました。

稲木先生は、石川県能登地方にある被災地の小学校で子どもたちの心のケアを行った体験談で、プッシュ型支援(被災地の自治体からの具体的な要請を待たず、食料や仮設トイレといった必需の物資を緊急輸送する支援)だったため、現場はとても慌ただしかったとのことでした。この小学校で先生は、心的外傷後に見られる再体験症状(災害の体験に関する不快で苦痛な記憶が、フラッシュバックや夢の形でよみがえるなど)、回避・麻痺症状(災害の体験に関して考えたり話したり、感情がわき起こったりすること、思い出させる場所や物を避けようとする。楽しい気持ちが湧かないなど)、過覚醒症状(睡眠障害、易怒性、集中困難、過剰な警戒、刺激への過敏性が見られる。常に気が張って興奮状態など)のある子を見つけてしっかりケアを行ったとのことでした。

先生は「健康ふりかえチェックをして、子どもたちのストレス反応をアセスメントすることが大切です。支援が必要な子どもを早期発見し、個別支援につなげます。」とのお話がありました。

最後に先生は「今回の支援を通して、災害はいつやってくるかわかりません。福井が被災したときのため、平時から、支援の受け入れ体制を考えておきたい。」とお話され、被災地の体験談 について受講者も深く聴き入っていました。